本文

国民健康保険

国民健康保険(国保)は、加入者が保険料(税)を出し合い、お互いに助け合う制度で、被保険者の病気・けが・出産や死亡などにより、必要な保険給付(サービス)を行います。

国民健康保険からのお知らせ

マイナ保険証について

カードリーダーを導入した医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

マイナンバーカードが利用できない医療機関・薬局では、資格情報のお知らせが必要となりますので、お持ちの資格情報のお知らせとマイナンバーカードを併せて提示してください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

- 医療機関等に受診した際、お薬の履歴や特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や適切な処方を受けることができます。

- 高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。

- マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

- 就職や転職、引越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。

なお、利用できる医療機関などは、厚生労働省のホームページに掲載されています。

※対応する医療機関等はこちら↓

厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ<外部リンク>

●注意事項

- マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、国民健康保険加入・脱退の届出は必要です。国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の保険に加入している人は、各健康保険の窓口へお問合せください。

- 保険者間での登録手続きが完了次第マイナンバーカードでの受診ができるようになります。

- マイナンバーカードを保険証として利用する場合でも12桁のマイナンバーは利用しません。

- マイナンバーカードを保険証として利用するには、「マイナポータル」で事前の登録が必要です。ご自身のパソコンやスマートフォンで申し込みできますが、備前市では、申し込みの支援を窓口で行っています。マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(4桁)をご準備の上、市役所1階 保険医療係窓口 にお越しください。

※マイナンバーカード、健康保険証の一体化に関する疑問については↓こちらをご覧ください。

デジタル庁 よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について<外部リンク>

※マイナンバーカードの健康保険証利用や事前申し込みなど、詳しくは↓こちらをご覧ください。

厚生労働省 マイナンバーカードの保険証利用について<外部リンク>

【お問合せ先】

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分まで/土日祝 9時30分から17時30分まで

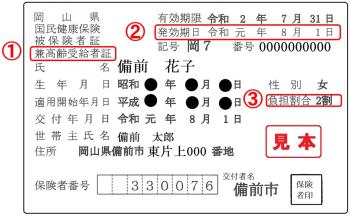

令和元年8月1日から

被保険者証と高齢受給者証が1枚のカードになりました!

これまで、70歳から74歳の被保険者の方には、被保険者証と併せて、高齢受給者証(一部負担金の割合記載)を交付していましたが、令和元年8月の一斉更新からは、一体化した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付しています。

<国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の記載について>

- 兼 高齢受給者証

70歳以上の方は、高齢受給者証との兼用証のため表示しています。 - 発効期日

70歳以上の方は、この発効期日から使用できます。 - 負担割合

70歳以上の方は、病院での窓口負担割合を表示しています。

加入しなければならない人

職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入している人や生活保護を受けている人以外は、すべて加入しなければなりません。

こんなときは届出を

国民健康保険に加入するときや、脱退するとき、または加入者家族に異動のあった場合などは、届出を行ってください。

| 届出をするとき | 手続きに必要なもの | |

|---|---|---|

| 加入 | 備前市に引っ越ししてきたとき | 転出証明書、本人確認書類 |

| 職場の健康保険をやめたとき |

健康保険資格喪失証明書 [PDFファイル/75KB] 本人確認書類 |

|

| 健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者になれない証明書、本人確認書類 | |

| 子供が生まれたとき 出産育児一時金 |

保険証、母子健康手帳、本人確認書類 | |

| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止通知書、本人確認書類 | |

| 脱退 | 備前市から、市外に引越しするとき | 保険証、本人確認書類 |

| 職場の保険に入ったとき 郵送で申請する場合 |

両方の保険証、本人確認書類 | |

| 健康保険の被扶養者になったとき | 両方の保険証、本人確認書類 | |

| 死亡したとき 葬祭費の支給 |

国民健康保険葬祭費支給申請書[PDFファイル/164KB] 保険証、死亡を証明するもの |

|

| 生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護決定通知書、本人確認書類 | |

| その他 | 修学のために他市町村に住むとき | 保険証、在学証明書、本人確認書類 |

| 世帯分離や世帯合併をするとき | 保険証、本人確認書類 | |

| 出稼ぎや長期の旅行 | 保険証、本人確認書類 | |

| 住所、世帯主、氏名が変わったとき | 保険証、本人確認書類 |

※本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障碍者手帳、精神障碍者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード など

※手続きは必ず、14日以内にしてください。

※外国人住民の方は、在留カードが必要です。

保険料(税)について ※税務課のページにジャンプします。

国保に加入すると保険料(税)を納めていただくようになります。納めていただいた保険料(税)は加入者のみなさんの医療費などにあてられます。

非自発的失業(離職)者に係る保険料(税)の軽減について

倒産・解雇などの一定の理由により離職を余儀なくされた人の国民健康保険税の負担軽減を図るため、国民健康保険税の軽減が実施されます。

この軽減を受けていただくためには、申請が必要となります。下記の必要なものを持参して、保健課保険医療係または各総合支所へ申し出をしてください。

【対象者】

解雇及び労働契約が更新されず失業した65歳未満の人(雇用保険受給資格者証の「離職理由コード(2桁の数字)」が、「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する人)

【軽減期間】

失業した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。

【軽減内容】

所得割額を算定する際、失業した人の前年の給与所得を30/100として算定します。

【必要なもの】

雇用保険受給資格者証(職業安定所で交付されます),本人確認書類

資格確認書、資格情報のお知らせについて

資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない人)

マイナ保険証を持っていない人に1人1枚ずつカード型の資格確認書が交付されます。医療機関にかかるときには必ず提示してください。

資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの人)

資格情報のお知らせは、マイナ保険証をお持ちの人に、ご自身の資格情報を簡易に把握していただくために、1人1枚ずつ交付されます。

資格情報のお知らせだけでは医療機関を受診できません。マイナ保険証をご利用ください。

医療機関でマイナ保険証が利用できない場合、このお知らせとマイナ保険証を併せて提示していただくことで、受診が可能です。

給付について

国保の加入者は次のような給付(サービス)が受けられますが、世帯主による申請が必要となります。また、原則2年を経過すると請求できなくなりますので、早めに手続きをしてください。

療養の給付

被保険者が病気やけがをしたとき、国民健康保険を取り扱う病院や医院で必要な治療が受けられます。この場合、診察、治療、薬などの医療費のうち、被保険者が支払った一部負担金以外の部分は、国民健康保険が負担します。

療養費の支給

旅行中急病になったときなど、やむを得ない理由で被保険者証を提示せずに治療を受け、その費用全額を支払った場合、必要な書類を添えて市へ請求すると、保険が適用される額から一部負担金相当額を控除した額が支払われます。

【必要書類】

病院の領収書、支給申請書(診療内容明細書)、世帯主の預金口座番号

海外療養費制度

海外渡航中に病気や怪我で治療を受けたとき、日本国内の給付を標準として、帰国後に医療費の一部払い戻しを受けることができます。ただし、海外での医療機関の証明が必要となります。(証明の様式は国保窓口にあります。)

出産育児一時金

国保の被保険者が出産をしたとき、出産児1人につき500,000円が支給されます。また、妊娠12週以上の流産、死産の場合も支給されます。

【直接支払制度】

お手元にまとまった出産費用を用意しなくても安心して出産できるよう、出産育児一時金を国保から医療機関等に直接支払う制度です。利用する場合は医療機関等で手続きしてください。

出産費用が出産育児一時金の範囲内であった場合※1は、申請いただくことで、差額分が支給されます。

直接支払制度を利用しない場合※2は、出産後に申請し、後日世帯主へ振込となります。

【申請に必要なもの※1、※2の場合】

出産費用の領収書・明細書、直接支払制度の利用についての合意文書、被保険者証、母子健康手帳、世帯主の預金口座番号

【対象者】

備前市国民健康保険に加入している人

【注意事項】

職場の健康保険(社会保険、共済組合等)に1年以上加入した後に、退職し6ヶ月以内に出産される場合は、国保に加入する前の健康保険から出産育児一時金が支給されます。

該当する方は、前に加入していた社会保険またはお勤めだった事業所へお問い合わせください。

葬祭費

被保険者が死亡したとき、その葬儀を行った人に50,000円が支給されます。

高額療養費

医療機関の窓口で支払った一部負担金が限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた額があとから支給されます。なお、被保険者の所得額および医療費の額により変わりますので、担当までお問い合わせください。

【必要書類】

病院の領収書、被保険者証、世帯主の預金口座番号

高額療養費の申請時は必ず領収書の確認をさせていただきます。

領収書の添付がない医療機関の診療分は高額療養費の支給額から除きますので、領収書は紛失しないよう大切に保管してください。

※領収書を紛失された場合は、一部負担金支払済証明書(領収証明書)を医療機関で発行してもらうこともできますので、医療機関へご相談ください。(手数料がかかる場合があります。)

限度額適用認定証について

医療費の自己負担額が高額になったときの被保険者の負担軽減を図るために、あらかじめ申請し、

「限度額適用認定証」(※)の交付を受けることで、ひと月に個人が同一の医療機関に支払う額が限

度額までとなります。医療機関で高額な負担をする可能性のある方はおたずねください。

申請書の様式はこちら国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/86KB]

※住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

- 国保税の滞納のある方は利用できない場合があります。

- 入院、外来とも対象になります。

高額医療・高額介護合算療養費

医療保険および介護保険の自己負担額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組みとして「医療保険と介護保険の自己負担額の合算制度」が設けられています。

世帯内の同一保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度など)に加入されている人が、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、一定の基準を超える自己負担額について支給するというものです。この合算算定基準額(自己負担限度額)は、加入する医療保険各制度や所得区分に応じて設定されます。

備前市国民健康保険に加入されている人で支給対象となる人には、お知らせを送付します。ただし、計算期間中に市外からの転入、健康保険の異動などがあった場合は、1年間の自己負担額の把握ができないため、お知らせを送付できませんので、前住所地の介護保険や以前加入していた医療保険から自己負担額証明書の交付を受けて申請していただく必要があります。

詳しくはお問い合わせください。

【申請時の注意事項】

- 同一世帯内で異なる医療保険に加入されている人は合算されません。

- 「自己負担額証明書」を提出しても、1年間の自己負担額が高額医療・高額介護合算制度の

基準額を超えていない場合は支給を受けられません。 - 医療保険からは被保険者、介護保険からは介護サービス利用者に支給されます。

【お問い合わせ先】

国民健康保険、後期高齢者医療制度にご加入の人・・・保健課保険医療係

上記以外の健康保険にご加入の人・・・加入している各健康保険の窓口

貸付制度

高額療養費の貸付

高額療養費の支給該当者で、医療費の支払い(医療機関での窓口払い)が困難な人に、無利子で高額療養費支給見込額をお貸しします。ただし、国保税の滞納がない世帯に限ります。

高齢受給者制度

70歳以上(後期高齢者医療制度該当者を除く)の方を対象に自己負担額2割で診療を受けることができます。

※所得によっては自己負担額が3割となります。

交通事故などに遭ったの場合( 「第三者行為による傷病届」について )

交通事故やけんか、他人の犬に咬まれた等によるけがの治療費は、加害者が損害賠償として負担するのが原則です。やむを得ない事情で保険を使いたいときは、相談のうえ「第三者による傷病届」を提出してください。この場合、一時立て替えの形で保険給付しますが、後で被害者に代わって国民健康保険が加害者に請求します。

【届出の際に必要なもの】

- 国民健康保険被保険者証

- 印鑑

- 交通事故証明書

- 第三者行為による傷病届など

※第三者行為による傷病届などの様式は、岡山県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードしてご利用ください。

岡山県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>

一部負担金の減免または徴収猶予

医療機関の窓口で支払う医療費(一部負担金)が、災害や失業など特別な理由により支払いが困難で、かつ、生活困難と認められる場合、一部負担金が減免または徴収猶予となる場合があります。くわしくは、ご相談ください。

保健事業

特定健康診査・特定保健指導事業について

特定健康診査・特定保健指導とは,40歳から74歳の人を対象に、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)およびその予備群の早期発見と予防を目的として各医療保険者(国民健康保険、社会保険、共済組合等)が行うものです。

詳しくはこちらをご覧ください特定健康診査・特定保健指導について

人間ドック事業について

国保では、人間ドックに対する助成を行います。

年度末の時点で満35歳以上75歳未満の国保加入者を対象に毎年2月1日から申し込みを受け付け、実施期間は4月から翌年2月です。(医療機関によって、実施期間が異なります。)

一般ドック(胃部X線または胃カメラ)・脳ドックの2種類でオプション検査項目もあります。市役所保健課保険医療係・各総合支所・三石出張所窓口にて、保険証をご持参の上お申し込みください。

自己負担額は一般ドック6,800円、脳ドック8,200円(オプション検査は別料金)で、定員に達した時点で受付を締め切らせていただきます。

詳しくはこちらをご覧ください人間ドックについて

各種計画について

下記をクリックすれば、該当ページにジャンプします。