本文

備前市の紹介

備前市について

2005年3月22日に備前市・日生町・吉永町が合併し、新・備前市が誕生しました。

市章

市花 さつき

市木 楷(かい)の木

市魚 サワラ

〔平成18年11月28日制定〕

市民憲章

旧市・町について

旧・備前市について

岡山県の南東部に位置する備前市は、中部に片上湾を擁し、西端には、岡山県三大河川の1つ吉井川が流れています。総面積の75%を山林が占めていることからまとまった平地に乏しく、都市空間が地形によって阻害され、人口の集中した集落が各地に分散して形成されています。昭和30年

3月備前町、伊里町、香登町、(和気郡)鶴山村、(邑久郡)鶴山村が合併し備前町となり、昭和46年4月1日に備前町と三石町が合併して岡山県下

10番目の市として備前市が誕生しました。

旧・日生町について

岡山県の東南端に位置する日生町は、山地が海にせまり平地が少ない本土と瀬戸内海に浮かぶ大小13の日生諸島からなっています。明治22年の市町村制の実施にともない、日生、大多府、寒河、福浦、福浦新田、寺山の6村が日生村と福河村の2村に編成されました。明治39年に日生村に町政が施行され日生町となり、その後昭和30年に日生町と福河村が合併し現在の日生町が誕生しました。

そして昭和38年に福浦地区が兵庫県赤穂市へ越県分離し、今日に至っています。

旧・吉永町について

岡山県の東南部に位置する吉永町は、四方を山で囲まれており、町の中央部を北から南へ流れる八塔寺川、南部を東から流れる金剛川にそって帯状に平地が開けています。明治22年の町村制の施行にともない、旧14村が合併して英保村、神根村、三国村が成立しました。昭和23年10月、このうち英保村が英保町に、同年11月には英保町が、吉永町に改称され、昭和29年3月 1日、この1町2村が合併し現在の吉永町に至っています。

備前市のデータ

平成17年3月 合併時のデータ

| 面積 | 258.24平方キロメートル |

|---|---|

| 人口(平成17.3.22現在) 男性 女性 |

41,954人 20,066人 21,888人 |

| 世帯数(平成17.3.22現在) | 15,742世帯 |

| 現市誕生 | 2005年3月 |

最新の統計データ

商工業

伝統産業の創造的文化基盤を新しい産業の環境づくりに活かす街

豊かで安定した市民生活を送るためには産業・経済の発展がとても重要です。

古くから焼物のまちとして発展してきた備前市は、今、ファインセラミックなど、未来を見つめた製品の開発に力を注いでいます。

また、生活の原点ともいうべき農林・水産業にも新たな目を向けています。

商工業

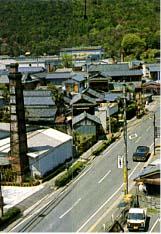

備前の工業の中心は耐火物製造業。明治10年頃に開発された耐火煉瓦の生産が、昭和40年代までの発展を支えてきました。

オイルショック後、鉄鋼業界の不況に伴って耐火物産業が構造不況色を強めた時には、官民一体となって耐火物の高品質化・多角化に取り組んだほか、電気・電子機器、精密機械などの企業誘致を行うなど多様な業種の導入に取り組んできました。その結果、現在でも耐火物の生産量は、全国生産量の約3割強を占めています。

そして平成2年にはセラミックス研究の拠点である岡山セラミックスセンターがオープン。この施設は県が整備し、管理・運営は産・学・官からなる岡山セラミックス技術振興財団が行っており、様々な新製品の開発・研究が進められています。

また、環境問題などにも留意しながら、優良企業の誘致も進めており、働く場の確保と安定した経済成長に努めています。

今後は、遊休地の有効利用・生産基盤のより一層の整備に努めるとともに、中小企業の体質改善に重点をおいた工業の健全な発展を図っていきます。

- 岡山セラミックスセンター(別ウインドウ)<外部リンク>

- 備前商工会議所(別ウインドウ)<外部リンク>

農林水産業

農業生産基盤である農用地面積は966ヘクタールで、稲作を中心に営まれています。しかし、中山間地域に位置する農地が多く、一戸あたりの耕地面積は小さくなっており、加えて農家数、農家人口ともに減少傾向にあります。このため、農地の高度利用、農業基盤整備、団地化などを推進し、生産性の高い農業の育成と、中核的農家の経営規模拡大に努めています。

さらに、一部地域においては、水稲の早期栽培、水稲・野菜、ぶどうや桃、いちじくの生産振興など特色ある地域農業の振興に努めています。市域面積の約82%にあたる、21,063ヘクタールの森林は、その有効利用を図るために林道の拡幅整備に努めています。

森林は林産物の生産機能のほか、水資源のかん養、国土や環境の保全など公益的に重要な役割を持っています。今後も自然条件に適応した森林を整備するため、林道整備、復旧治山、森林保全、造林事業などを推進していきます。

漁業は古くから行われてきましたが、近年は水産資源の減少や漁価の低迷等が課題となっている中、カキ養殖業が主幹漁業となっています。今後は、漁場・漁港の整備を進めるとともに、安定供給体制を構築し、より一層の振興を図っていきます。