本文

子ども・子育て支援制度

教育委員会 幼児教育課

平成29年度から保育料無料化の拡充!

備前市では、保育園、幼稚園及び認定こども園の負担公平性の確保と子育て支援の充実及び若い世代の定住促進を図るため、平成27年度に満4歳・満5歳の園児の保育料無料化、平成28年度に満1歳~満5歳までの園児の保育料無料化、平成29年度から満0歳~満5歳までの園児の保育料無料化を開始しました。

(※満年齢は、各年度の4月1日時点の年齢となります。)

また、令和5年4月1日からは、給食に要する材料費、教育・保育に直接必要な保育材料費及び教材費についても、免除しています。

満0歳児~満5歳児までの保育料無料化

特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示について

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。

特定子ども・子育て支援施設等一覧 [PDFファイル/254KB]

幼稚園・保育園・認定こども園の入園について

子ども・子育て支援制度

平成24年8月に、子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するため「子ども・子育て支援法」が成立し、この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の充実や質の向上を総合的に進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月からスタートしました。

保育園・認定こども園

就学前のお子さんが入園可能な認可施設として、保育園・認定こども園があります。

保育園

保護者が仕事や病気、介護、出産等の理由で保育を必要とする場合に保護者に代わってお子さんを保育する児童福祉施設です。入園には一定の条件があるため、単に「友達をつくらせたい」とか「集団生活を経験させたい」などの理由で入園することはできません。

認定こども園

幼稚園と保育園の両方の役割を果たす施設として、認定こども園があります。保育と教育を一体的に行う施設です。

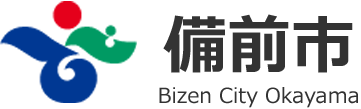

入園申し込みの流れ

利用手続きの流れと支給認定

子ども・子育て支援新制度では、保育園・認定こども園を利用するために、従来の入園申し込みとは別に、市の支給認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。

申請により、お子さんの年齢や保育の必要性に応じた認定証が交付され、認定区分に基づく利用時間等により、施設を利用することになります。

※ただし、この支給認定は、保育の必要性の有無を判定するものであり、入園を保証するものではありません。

注1) 1号認定での利用を希望される場合は、各園へ申し込みをします。

注2) 2号認定・3号認定は、併せて「保育の必要量」も認定します。家庭の就労状況等に応じて、『保育標準時間(最長11時間)』と『保育短時間(最長8時間)』に区分し、利用可能な保育の時間を設定します。

保育園・認定こども園の入園申し込み

→ 備前市内の「認定こども園」

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2号認定・3号認定 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

支給認定期間(支給認定)

支給認定期間は、各家庭の保育の必要性に応じて、最長3年間を上限〔2号認定は最大小学校就学前まで、3号認定は最大満3歳まで〕として有効期間を決定します。保育園・認定こども園の入園期間『保育の実施期間』とは異なりますので、ご注意ください。

| 事由 | 支給認定の有効期間 |

|---|---|

| 就労 | 事由による必要な期間 ※年度途中に退職等により家庭での保育が可能となった場合は、退園になります。 |

| 妊娠・出産 |

出産予定月の前2ヶ月から出産月の後2ヶ月(最大5ヶ月) ※本来、出産月の後2ヶ月までが教育・保育給付認定の有効期限ですので、出産月によっては有効期限が変更となる場合があります。 |

| 保護者の疾病、障がい 親族の介護・看護 |

疾病などが快復した日の月末、最長3年間または小学校就学前 介護・看護が終了する日の月末、最長3年または小学校就学前 |

| 求職中 |

3ヶ月 (世帯員1人につき、年度中に1度のみ認められます。期間中に勤務証明書を提出した場合は、認定期間が延長となりますが、提出がない場合は退園となります。) |

| 就学、技能習得 | 保護者の卒業予定日または終了予定日が属する月の末日まで |

| 育児休業中 | 育児休業に係る児童が満1歳になる月の月末または育児休業の取得を開始した年の年度末のいずれか早い日、もしくは必要と認める期間 |

| 育児休業復帰予定 | 復帰予定月の前月から3ヶ月(復職後1ヶ月以内に復職証明書の提出があれば、認定期間を延長します。) |

| 採用・起業・就学予定 | 予定月の前月から3ヶ月(勤務・就学していることなどを証明する書類の提出があれば、認定期間を延長します。) |

| その他 | 必要と認める期間 |

保育必要量(支給認定)

就労時間など保護者の保育の必要量に応じて、さらに「保育標準時間」と「保育短時間」の利用区分(保育必要量)に分けられます。利用区分により、利用できる時間や保育料が異なります。(求職中、育児休業中は保育短時間での利用に限ります。)

| 保育の必要量 | 通常保育時間 | 就労時間など |

|---|---|---|

| 保育標準時間 | 1日最大11時間 |

保護者のいずれもが 月120時間以上の勤務 |

| 保育短時間 | 1日最大8時間 |

保護者のいずれかが、もしくはともに 月48時間以上120時間未満の勤務 |